Curiosità

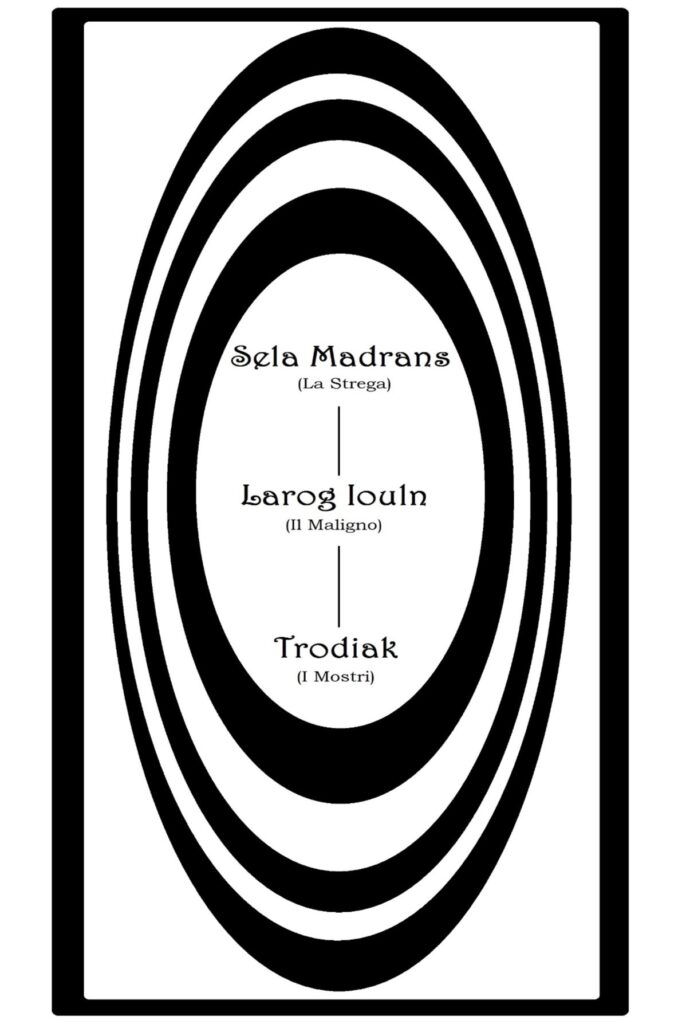

L’Arbustus Menziesii presente soprattutto nel nordamerica è l’albero che meglio ricorda il Fedrio, la pianta che in termini di numeri era la più presente nel regno di Verania. A questo arbusto infatti, molto versatile, duttile, impermeabile e velocemente rimpiazzabile, veniva associata la floridezza di Rhuala, la dea Madre Natura da chiunque sublimata e riconosciuta come il motore dell’esistenza stessa. C’era però un alter ego, una forza che si contrapponeva a Colei che tutto può figlia della stessa energia che generò la fonte dell’Amore ma di senso completamente opposto: la strega Sela Madrans. Costei era l’essenza della negatività, l’Anima Nera, sorta con l’unico scopo di estinguere ciò che il Bene poteva creare. Non è chiaro ma dalle narrazioni fin qui giunte pare che genti malvage avessero già annullato realtà precedenti al suddetto reame e che la Regina del Male fosse in cerca anche di questo per fare ciò che era nella sua natura: terminarlo. Infatti, in tutti i racconti v’è una parte finale che cita Sela Madrans come probabile e per taluni inevitabile esito dell’esistenza del regno. Per far ciò, la strega si avvalse dell’aiuto di Larog Iouln, detto il Maligno, forza negativa da essa generata ma sottrattale grazie a uno stratagemma del dio Sacrom che lo relegò nell’oscurità. Ma il signore delle tenebre seppe cogliere la sola occasione fornita dal Mago approfittando del manto oscuro della notte quando non era illuminata dall’astro Sàtuk, l’imperituro guardiano che vegliava sul riposo delle genti di Verania durante l’assenza del dio Heljo. In questa occasione rinominata La Notte di Tenebra, i demoni del Maligno chiamati Trodiak, imperversavano per le terre del reame spargendo morte cercando di annientare quanta più vita possibile: fu a seguito di questi atti infausti che venne istituito il sacro ordine dei Trodwok, nato col solo scopo di contrastare la forza distruttiva dei mostri figli del Male. Tale notte si ripeteva ciclicamente ogni cento giorni al cambio delle tre stagioni dell’Inizio, di Mezzo e della Fine concedendo il perpetrarsi della lotta. La durata di un anno era di trecento giorni, quanto esattamente necessitava una femmina appartenente all’etnia masht per generare una nuova vita dando alla luce un pupy, colui che un giorno sarebbe potuto salire al trono del regno di Verania e magari concludere il perenne scontro con le forze demoniache.

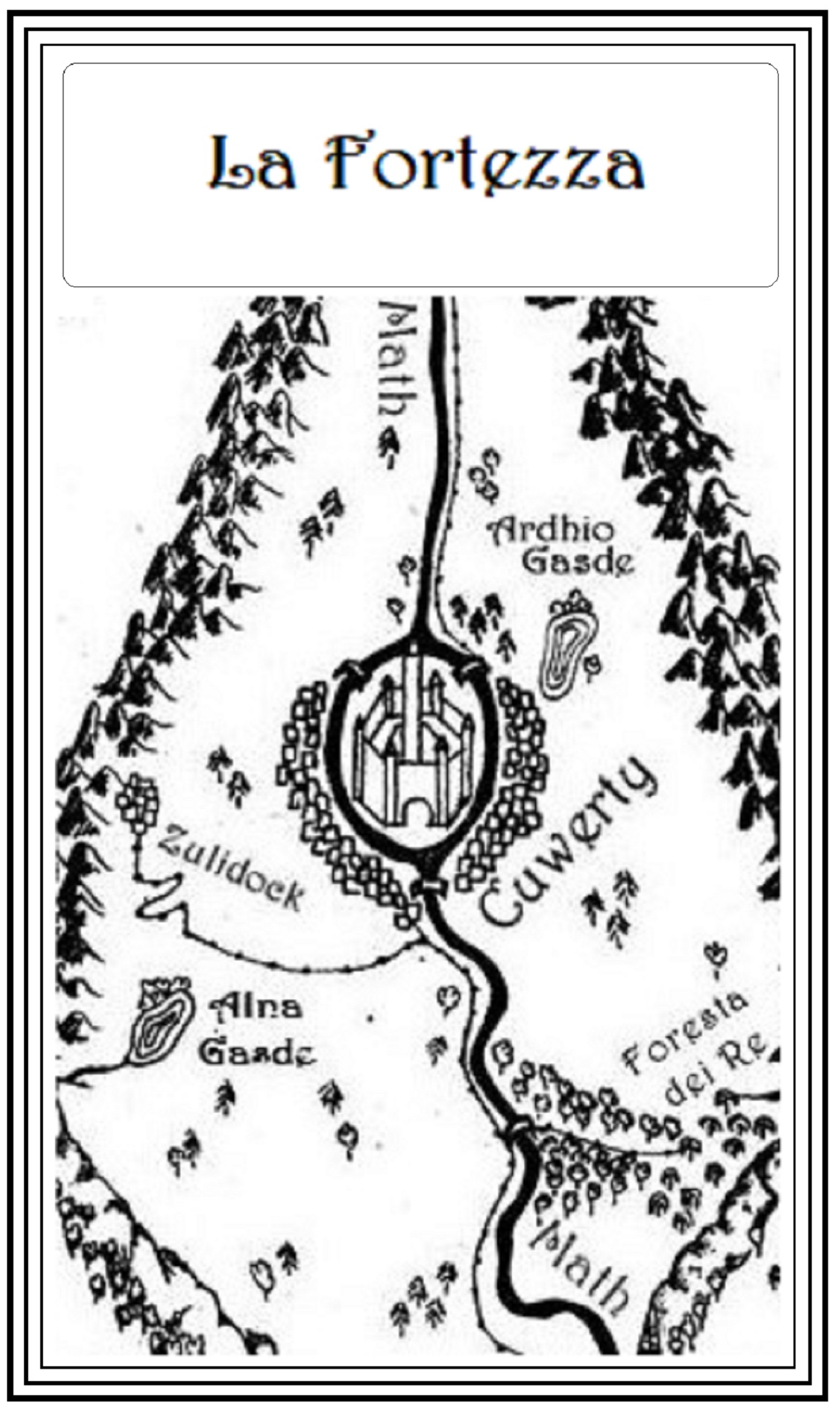

L’architettura della roccaforte reale si discostava nettamente da tutte le costruzioni presenti nel regno di Verania, proprio come se appartenessero a due epoche differenti. Le strutture che componevano la fortezza erano tutte quante in pietra bianca e di forma esagonale: le sei torri perimetrali provviste di copertura e raccordate da uno spesso muro donavano al complesso l’aspetto di un gigantesco esagono. Nel mezzo del piazzale risultante si ergeva un imponente caseggiato e dal centro dello stesso s’innalzava una torre identica alle precedenti per forma e larghezza ma visibilmente più alta. Al suo interno v’erano le stanze reali ed a nessuno era permesso accedervi eccetto il regnante. Ad alimentare i dubbi attorno alla roccaforte v’erano misteri come il metallo dei cardini di tutte le porte in pietra della fortezza perché introvabile in tutto il regno, inesistente. Le numerose leggende sorte a spiegazione di ciò che spiegabile non era attribuivano alle divinità la creazione della fortezza reale; si statuì quindi che il minerale provenisse da un luogo precluso ai mortali. Altro mistero, molto più grande del precedente, riguardava i portoni monolitici: il primo, rivolto a nord, apriva su una strada scavata nella roccia che stretta e sinuosa scendeva alla piana sottostante; il secondo, rivolto a sud, permetteva di accedere ad un’ampia via interamente lastricata fin giù alla città sorta ai piedi della fortezza; il terzo, leggermente ridotto rispetto ai precedenti e ricavato nello spigolo ovest della roccaforte, dava nel vuoto. Il grande mistero riguardava interamente quest’ultimo perché, a differenza degli altri due, non godeva di catene ed argano per il sollevamento del pesante lastrone. Praticamente era impossibile aprirlo. Ad infittire il mistero, sulle colonne che reggevano l’arco, erano apposte due targhe esagonali raffiguranti l’immagine d’uno sconosciuto animale alato: a Verania niente e nessuno solcava i cieli del regno, perciò si ricorse nuovamente al soprannaturale sancendo che il passaggio fosse null’altro che un portale utilizzabile unicamente da Sacrom per viaggiare attraverso il tempo.

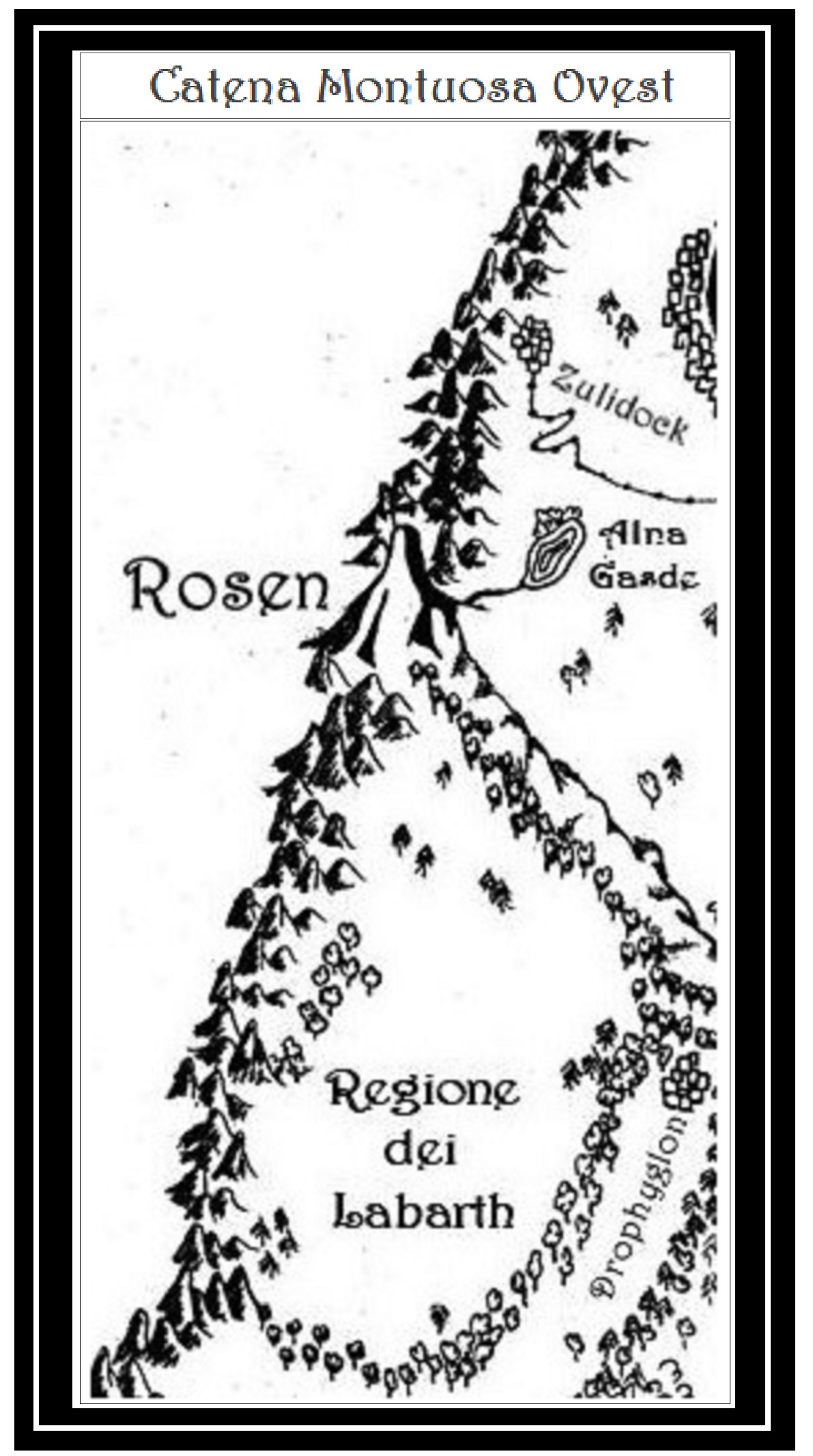

Una delle molteplici leggende circolanti per il regno raccontavano dell’amore tra Heljo, dio della bellezza, ed Abrabira, secondogenita di Rhuala e Sacrom. Si narrava che Larog Iouln li osteggiasse in quanto disgustato da qualsivoglia puro sentimento, ma soprattutto mosso dall’acredine per esser stato separato con un sotterfugio dalla regina del Male: la strega Sela Madrans. Il Mago stesso fu l’artefice dello stratagemma che confinò il padre di tutti i demoni nell’oscurità di Verania: l’odio inverecondo nutrito dal Maligno lo spinse ad escogitare un modo per colpire Sacrom recandogli massimo danno e dolore. Uno degli espedienti fu d’intralciare per poi spezzare l’idillio nato fra la Signora delle montagne e il dio della bellezza. Adire però contro la figlia di Rhuala era per lui cosa impossibile, pertanto concentrò il suo malvagio potere sul divino Heljo che tutti i giorni donava luce e calore agli esseri viventi del magnifico reame. Intese ostacolarne il tragitto inviando nuvole nere ad offuscarne la lucentezza cercando d’imbrigliarne l’essenza per impedirgli di tornar dall’amata: il dio contrastava stoicamente i sordidi tentativi di vendetta di Larog Iouln ma la strenua lotta lo portava talvolta sull’orlo della capitolazione. I cantastorie riportavano l’apprensione della dolce Abrabira per l’arduo compito che spettava al suo amato attendendone trepidante il ritorno dietro le montagne. Ma l’ansia della dea per le sorti del suo diletto la persuase un dì a chieder soccorso alla sorella Milnad che accorse in aiuto di Heljo stremato, indebolito dalla lunga e faticosa disputa. Intervenne quindi la dea del vento, e soffiando a ponente lo sorresse accompagnando i suoi ultimi passi nel cielo fino a sparire dietro la catena montuosa ad ovest terminando le sue fatiche, permettendogli di gettarsi finalmente tra le braccia dell’amata Abrabira. Il compito del dio della bellezza era ultimato lasciando ora il suo posto a Sàtuk, astro della notte, che saliva alto nel cielo Verania e grazie all’argentea luce indomito vegliava sul talamo d’amore suggellando la divina unione sbarrando l’accesso alle tenebre. Il Maligno Larog Iouln, signore dell’oscurità, si contorceva nel putridume della sua essenza, tronfio di rabbia vedendo vanificata la possibilità di invadere il regno alla ricerca del sacro giaciglio degli dèi. La mattina seguente Heljo, dopo essersi riposato dalle sue fatiche e aver attinto energia vitale dall’amore di Abrabira, tornava a mostrarsi agli esseri viventi sorgendo maestoso dalla catena montuosa ad est per una nuova giornata di luce nel fantastico reame di Verania.

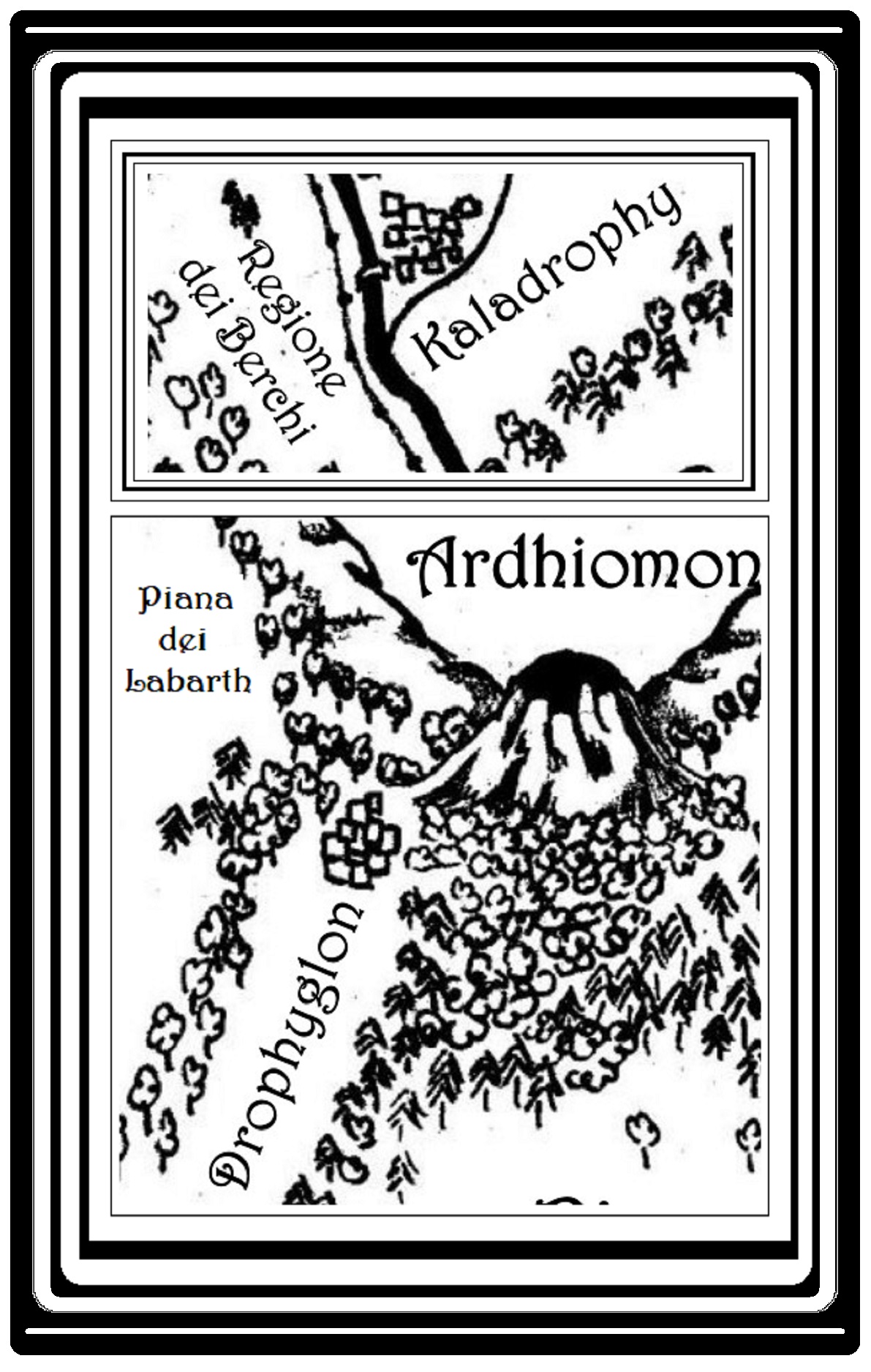

Il regno di Verania, come per qualsiasi altra realtà diversa dalla propria, era zeppo di stranezze e nomi insoliti, taluni per certi versi incomprensibili perché lontani dall’usuale. È risaputo inoltre che società chiuse, staccate, separate, sviluppino usi e costumi singolari e guardando la conformazione del reame è evidente l’isolamento dato dalle massicce catene montuose rispetto a possibili civiltà sorte oltre le stesse. Una di queste incongruenze si riferisce ad esempio all’unità di misura lineare che dagli scritti si evince fosse “il passo”: un suo sottomultiplo era “il palmo” e scendendo ulteriormente di misura c’era “il dito”. In senso inverso invece, il solo multiplo rilevabile era il “pezzo di strada” equivalente a seimila passi. Non è concesso sapere a quanto corrispondesse l’unità di misura base perché nessun dato permette un reale confronto ma è possibile azzardare dei paragoni ipotizzando che “un passo” coincidesse a “un metro”. E mantenendo questo parametro come riferimento si deduce, già da quanto è riportato nel primo volume, che la distanza tra il punto più a nord del regno e quello più a sud fosse superiore ai duecento chilometri, mentre la larghezza massima da est a ovest dov’era sito il lago Vharda superasse abbondantemente il centinaio. Ed ancora si nota come lo stesso valore di passi, palmi e dita fosse usato pure per descrivere la statura, quindi, ferma restando l’ipotesi del metro, si può stabilire l‘altezza delle etnie che popolavano Verania: ad esempio, i drophy erano innegabilmente i più bassi fra le quattro razze e un adulto superava i centosessanta centimetri fino a punte di centosettanta per il sesso maschile. Gli zuli invece, seguendo un ordine crescente, passavano il metro e ottanta mentre i masht raggiungevano i due metri ed oltre. La quarta ed ultima etnia la faceva da padrone, sia in termini di altezza che robustezza: i mjuk, infatti, denominati i bestioni, erano alti circa tre metri e larghi come un armadio a tre ante.

L’aspetto della gente che popolava il regno di Verania era peculiare per le quattro etnie esistenti nonostante la relativa superficie del reame non giustificasse queste differenze. A spiegare qualsivoglia dubbio o incongruenza ci pensavano le miriadi di leggende raccontate dai trovatori, dai cantastorie appartenenti ai drophy, alla razza che in termini di numeri era in assoluto la più numerosa. Sancire quanti di loro calpestassero queste terre è cosa ardua perché gli scritti pervenuti non permettono di stabilirlo nemmeno approssimativamente. Innegabile però è che fossero i più longevi dato che molte volte nei libri relativi alla Saga ne viene citata l’età: si narra infatti che un certo Laffy visse per oltre duecentocinquant’anni. Per tale motivo ai drophy era riconosciuta la memoria del regno tramandata di generazione in generazione e raccontata nelle loro leggende circolanti per il regno. La veridicità, la credibilità, il valore delle stesse era correlato il gradimento della popolazione e, forse per questo motivo o magari perché fedeli agli accadimenti passati, la maggioranza dei racconti non si discostavano molto gli uni dagli altri sebbene ogni cantastorie personalizzasse la narrazione, la romanzasse apponendo, per così dire, la propria firma. I drophy in genere, dal punto di vista della fisionomia, erano relativamente bassi, con naso e orecchie importanti, con labbra carnose e con una folta capigliatura nera o comunque scura spesso raccolta in pregevoli acconciature. L’abbigliamento però era la cosa che li contraddistingueva maggiormente: chi lavorava la terra prediligeva un vestiario comodo come brache e camicia, con o senza giacchetto; la stragrande maggioranza accudiva anche gli animali. I cantastorie invece erravano per il regno svolgendo mansioni saltuarie, riconoscibili sia per l’atteggiamento che per l’abbigliamento: indossavano un saio, oppure tuniche lunghe oltre il ginocchio o talvolta fino ai piedi. Infine, pregio dell’etnia drophy, era la loro abilità culinaria, apprezzata, rinomata, acclarata in tutto il regno di Verania.

Il nome di ogni villaggio sparso per il regno di Verania aveva una desinenza che ne contraddistingueva l’etnia responsabile della nascita. I borghi erano sei in tutto: cinque sorti nel sud ed uno nel nord, più precisamente sulla catena montuosa ovest. Ad esempio, il nome di quest’ultimo era Zulidock e ciò indicava gli zuli come etnia di riferimento. Questi però non erano gli unici presenti: non più almeno. Sicuramente mantenevano una significativa prevalenza ma gli spostamenti nei secoli avevano agevolato una mescolanza di razze. La peculiarità degli zuli stava nell’assenza di pelo su tutto il corpo: entrambi i sessi erano totalmente glabri con la pelle generalmente bianchissima. A prima vista era davvero difficile distinguerli anche per via dell’abbigliamento: indossavano infatti delle tuniche lunghe fino ai piedi e dai colori chiari e simili. L’elemento distintivo era la colorazione degli occhi che risaltavano sul viso liscio e spigoloso nonostante l’effettiva dimensione degli stessi fosse appena più grande delle restanti etnie. La ridotta arcata sopracciliare, il fatto che l’ossatura non fosse pronunciata e non inglobasse molto le pupille sommata all’assenza di peluria giocava sicuramente a favore facendo risaltare le colorazioni comunque sgargianti dell’iride: era davvero raro se non impossibile trovare persone con occhi scuri. Al massimo ci si poteva imbattere in individui dagli occhi nocciola ma l’intensità degli stessi, il contrasto, l’impatto, li rendeva comunque tanto differenti dalle altre etnie. Dal punto di vista fisico gli zuli erano longilinei, magri rispetto alle razze presenti nel regno e da tutti erano stimati per il loro acume, per la capacità inventiva, di progettazione. A loro, infatti, si devono la stragrande maggioranza delle scoperte che hanno fatto significativamente avanzare nei secoli la società di Verania. Ciò non significa che le restanti razze fossero incapaci senza il supporto degli zuli ma innegabile il fatto che costoro, grazie alle loro virtù, sapessero imprimere maggiore accelerazione alla civilizzazione del reame.

La memoria dei trovatori erranti per il regno di Verania non procedeva continuativamente a ritroso nel tempo ma giunta ad un certo periodo si fermava come se niente prima di allora fosse esistito: tutte le narrazioni partivano dalla leggenda della creazione adoperandola per giustificare un vuoto temporale altrimenti inspiegabile. L’ossatura delle storie era bene o male sempre la stessa, erano le aggiunte a rendere apprezzabile, ascoltabile, interessante una versione rispetto all’altra. Le personalizzazioni erano tante e una di queste riguardava i mjuk, una delle quattro razze che abitavano Verania. Gli individui in questione erano in assoluto i più grossi, possenti e forti, ed erano impegnati nella vita militare per garantire l’ordine e la sicurezza di tutti il popolo. Andando a ritroso nel tempo e spulciando gli scritti si evince come i mjuk avessero da sempre incarnato la difesa del reame: esiste solo una versione attribuibile ad un certo Dolmen che ne menzionava l’impiego nell’agricoltura o in attività richiedenti possenza. Tale narrazione non è però verificabile appunto per la sua singolarità. Incontestabile e comune a tutte le leggende era il fatto che i mjuk avessero menti semplici, basiche, evanescenti. L’aspetto tra gli appartenenti alla razza era simile dato che tutti gli individui fossero ricoperti d’un pelo raso e prevalentemente scuro che permetteva di distinguerli grazie a riflessi diversi e ben evidenti distribuiti sul corpo. Erano inoltre sprovvisti di padiglioni auricolari ma l’udito non ne risentiva affatto. Le sembianze erano taurine e gli occhi molto incavati e protetti dall’ossatura facciale. La voce era tonate e l’espressione ermetica, imperscrutabile, tanto che era quasi impossibile intuirne le emozioni. Fatto assolutamente peculiare era che non esistessero esemplari di sesso maschile o femminile perché in possesso dell’esclusiva capacità di autofecondarsi.

I masht erano la quarta e apparentemente la più importante tra le quattro razze presenti a Verania. Dopo i mjuk erano indubbiamente l’etnia con la statura più alta del regno e la loro conformazione longilinea mesciata alla grande agilità felina e relativa forza gli permetteva di primeggiare in un qualsivoglia scontro fisico. Molti mostravano occhi gialli, tanti invece azzurri, neri o grigi, tutti però avevan capelli lughi, chi lisci e setosi, chi mossi, con orecchie a punta piccole e affusolate dietro alle quali v’erano le branchie. I masht erano gli unici esseri anfibi dell’intero reame. Svariate leggende raccontavano della nascita dell’etnia in una zona sita nell’estremo sudovest sulle rive del grande lago Vharda, più tardi sviluppatasi nel borgo di Liapamasht dalla stessa edificato. Non è dato sapere quali fra i villaggi del regno sia sorto per primo e tantomeno a quale delle quattro razze si debba l’originaria comparsa su queste terre; certa però è la nascita de “Le Dodici Famiglie”, dei casati con i loro colori caratteristici che in seguito migrarono nella città di Cuwerty ubicata nella pianura a forma di rombo nella parte nord del reame. Ivi giunti si dice che assunsero il potere amministrando saggiamente grazie al coinvolgimento di tutto il popolo. Vi sono però delle incongruenze sul periodo riguardante il trasferimento dell’etnia, sulla nascita del centro e pure sulla preesistenza o meno della fortezza eretta sulla rupe che divideva in due rami la stessa città: è qui che la celeberrima stirpe dei re insediò la propria residenza. Risiedervi però non era un diritto di successione: il sovrano restava in carica fino alla sua morte e i papabili candidati al trono dovevano partecipare ad Elitruv, la manifestazione più prestigiosa del regno che constava in sei prove che portavano dritte all’elezione. La giuria si componeva dei rappresentanti delle sole etnie drophy, zuli e mjuk. Tassativo inoltre era che nessun appartenente alla famiglia del vecchio monarca potesse partecipare ai giochi e nemmeno presenziare agli stessi: tutti i componenti della casata dovevano migrare a Liapamasht, villaggio d’origine, per tutta la durata della grande festa.